Стандартизация мензур струнных инструментов и метод их вычисления 1

Дмитрий Бабиченко

Как известно, любой человек наделен от природы уникальными физическими данными: ростом, силой, длиной рук и пальцев и т.п., от чего при выборе струн каждому музыканту приходится учитывать их жесткость, силу натяжения и толщину. Неудивительно, что порой процесс подбора струн у профессионалов-солистов, да и просто требовательных музыкантов, длится годами и даже десятилетиями, отнимая немало времени и средств. Но при подборе звука и комфортных ощущений в руках необходимо учитывать дополнительный аспект – колебания мензур самих инструментов2. И хотя большинство распространенных ныне инструментов насчитывают не одно столетие существования, а в мире, помимо лютьеров-индивидуалов, работают сотни фабрик и мастерских по их производству, до сих пор не только не приняты общие стандарты мензур, но даже стандарты в отношении любого из них. Причем у некоторых инструментов разброс в мензурах может исчисляться десятками процентов!

Как известно, любой человек наделен от природы уникальными физическими данными: ростом, силой, длиной рук и пальцев и т.п., от чего при выборе струн каждому музыканту приходится учитывать их жесткость, силу натяжения и толщину. Неудивительно, что порой процесс подбора струн у профессионалов-солистов, да и просто требовательных музыкантов, длится годами и даже десятилетиями, отнимая немало времени и средств. Но при подборе звука и комфортных ощущений в руках необходимо учитывать дополнительный аспект – колебания мензур самих инструментов2. И хотя большинство распространенных ныне инструментов насчитывают не одно столетие существования, а в мире, помимо лютьеров-индивидуалов, работают сотни фабрик и мастерских по их производству, до сих пор не только не приняты общие стандарты мензур, но даже стандарты в отношении любого из них. Причем у некоторых инструментов разброс в мензурах может исчисляться десятками процентов!

Потратив не один год на сбор информации о мензурах разных струнных инструментов и ее анализ, я пришел к выводу, что возможно создать не только простую и логичную, но и абсолютно универсальную систему их стандартизации, с которой я готов познакомить читателей.

ВСТУПЛЕНИЕ

Mensura – это слово переводится с латыни как «мера, размер». Формально этим термином можно называть любой размер инструмента (длину корпуса, ширину грифа, расстояние между струнами и т.п.), но в моей статье он будет означать исключительно рабочую длину струн или расстояние от края верхнего порожка до подставки. Отклонения в мензурах отдельных струн этих инструментов, как правило, связаны с применением так называемых стальных струн, чья возрастающая жесткость с увеличением диаметра требует коррекции длин для обеспечения их стройности по ладам.

Сначала ответим на вопрос – для чего необходима стандартизация, насколько важно, чтобы одноименные инструменты были идентичны по мензуре? Судите сами: от величины мензуры при идентичной настройке и высоте струн над грифом напрямую зависят:

- сила продольного натяжения струн;

- сила давления струн на подставку;

- амплитуда колебаний струн;

- усилия для прижима струн к грифу;

- громкость звучания инструмента;

- полутоновые/межладовые расстояния на грифе инструмента.

Последнее – самое главное, поскольку для многих музыкантов смена инструмента с изменением мензуры может приводить к длительному периоду адаптации. Не подумайте, что речь идет о больших величинах – инструменталист хорошего уровня способен ощутить разницу в изменении мензуры даже на 0,5%!

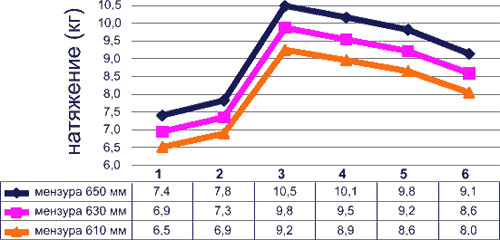

Специалисты знают, что при изменении мензуры даже на 5% уже необходимо использовать специальные струны, компенсирующие изменение их продольного натяжения, которое меняется в геометрической (квадратичной) прогрессии. Так, с увеличением мензуры на 3% натяжение струн возрастает на 6% (1,032=1,061), что равносильно росту натяжения при повышении строя на 1/4 тона, а с увеличением на 20% – уже на 44% (1,22=1,44), а это уже 1,5 тона! И хотя весьма немногие музыканты готовы экспериментировать с подъемом строя, увеличивая натяжение струн, мало кто задумается, что, приобретая инструмент с увеличенной мензурой, они получают от привычного комплекта струн дополнительную и порой очень существенную нагрузку, что ведет не только к появлению неудобств в игре, но со временем к деформации и даже разрушению самого инструмента.

Теперь о причинах существования разброса в мензурах. Их несколько:

- бесчисленные (в том числе неудачные) попытки найти оптимальные размеры инструментов, предпринимаемые лютьерами во всем мире во все времена;

- изготовление инструмента «под руку» заказчика от ребенка до гиганта;

- изготовление инструмента с нестандартным строем;

- желание изменить натяжение стандартных струн, как это, например, имело место в отношении русских народных инструментов во времена советского дефицита;

- малограмотность лютьеров, незнакомых с законами физики.

И все же главной причиной неразберихи с мензурами является отсутствие теории построения самих инструментов из-за невозможности опереться на объективные критерии при оценке качества их звучания. Методом поиска идеальных мензур является либо так называемый «научный тык», либо примитивное копирование «удачных» инструментов. Поэтому нет ничего удивительного, что, в зависимости от принятых в разных странах систем мер, одни округляют мензуры под дюймы, другие под миллиметры кратно 5 или 10. Уже одного этого достаточно, чтобы сделать вывод: в пределах нескольких процентов размер мензуры не имеет к качеству звучания инструмента (тембру) прямого отношения и стандартизация, к принятию которой я призываю, не может привести к отрицательным для звучания последствиям, а, наоборот, только создаст несколько положительных:

- Снятие проблем с подбором комфортного натяжения/жесткости струн и полутоновыми расстояниями на грифе для ускорения адаптации музыканта к любому однотипному инструменту

- Унификация размеров при обозначении всех, в том числе дробных мензур инструментов

- Избавление от субъективности при оценке длины мензуры, когда мнения о типоразмере у «специалистов» расходятся

- Грамотное построение мензур новых или утерянных семейств инструментов и корректировка уже существующих

Надеюсь, что данная работа хотя бы в малой степени будет способствовать решению запущенной мензурной проблемы и созданию в будущем единой теории построения струнных инструментов. В любом случае, не сомневаюсь, что приведенная ниже подборка сведений о реальных мензурах многих струнных инструментов пригодится музыкантам, лютьерам и исследователям.

«ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА»

Мой метод вычисления точных мензур струнных инструментов заключается в использовании давным-давно известной человечеству формулы, на которой держится равномерно темперированный строй и которая положена в основу деления грифа струнного инструмента на лады. Именно благодаря ей мы можем изменять с каждым ладом длину/массу струны, а поэтому и частоту ее колебаний на 5,9463094...%, добиваясь изменения высотности на 1/2 тона. В этой цифре нет никаких «золотых сечений» или чего-либо другого загадочного в этом роде – всего лишь – корень двенадцатой степени из числа два – поскольку через 12 полутонов, т.е. через октаву, частота колебаний любой ноты меняется ровно в два раза.

Именно коэффициент 1,059463094... я и предлагаю использовать для построения шкалы мензур абсолютно всех струнных инструментов, для чего всего-то и нужно n-число раз поделить на него длину некого эталонного отрезка. Полученная при этом шкала производных отрезков будет являться набором эталонных мензур, разница в длинах соседних мензур которых составит 5,9463094...%, как и в случае с изменением высотности. Например, если за базовый отрезок принять мензуру контрабаса 4/4, то отстоящей от него на 8 «ладов» окажется мензура виолончели 4/4, еще через 13 «ладов» – скрипичная 4/4 и т.д.

Для вычисления «полудробных» мензур инструментов логично использовать половинный коэффициент 1,0293022366, равный корню 24-й степени из числа 2. Приведенные ниже данные показывают, что такой подход вполне вписывается в реальную практику, позволяя элементарно рассчитывать размеры мензур всех струнных инструментов на основе единой формулы.

Однако возможен и другой способ – утвердить в качестве эталона точную мензуру любого инструмента, например скрипки 4/4, и расчет шкалы мензур производить в обе стороны – умножая на для получения восходящих отрезков и деля для получения нисходящих.

Ниже будет рассмотрен первый способ.

БАЗОВЫЙ ОТРЕЗОК или ЭТАЛОННАЯ МЕНЗУРА

Как же с высокой точностью определить размер базового отрезка, от которого будут рассчитаны мензуры? В принципе, здесь нет другого пути, как договориться о неком эталонном (камертонном) размере, как в свое время произошло с частотой камертонной ноты ЛЯ 1-й октавы. По свидетельству историков музыки, в период с XVII по XX вв. в разное время и в разных странах она колебалась от 380 до 480 Герц (колебаний в секунду), пока окончательный эталон в 440 Гц не был принят Международной организацией стандартизации в 1955 г. (в США в 1925 г., в СССР в 1936 г.).

За величину эталонной мензуры можно было бы принять мензуру самого крупного из серийных струнных инструментов – балалайки контрабас, которая может доходить до 1195 мм, однако сразу встает вопрос: какую из встречающихся мензур этого инструмента считать идеальной, ведь, как мы знаем, точной мензуры нет ни у одного инструмента, и балалайка контрабас не исключение.

Что же делать? Перепробовав множество вариантов, я остановился на отрезке, полученном от иррационального, а потому нейтрального, числа (3,141592654...), а именно (10 в степени), равного 1385,455731... в мм. Понимая всю условность подобного исчисления, тем не менее, считаю, что главное – получить точный размер базового отрезка, а уж каким способом – не столь важно.

Вот, собственно, и весь метод. Надеюсь, что не утомил вас математикой.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Говоря о мензурах русских народных инструментов, необходимо принимать во внимание, что современные версии инструментов семейств домр и балалаек родились относительно недавно – в самом конце XIX в. Поэтому, а также в связи с их относительно небольшой распространенностью/популярностью в настоящее время, их мензуры до конца еще не устоялись. Также отмечу, что из-за бедственного положения в струнном деле в советское время профессиональные струны для них делались лишь одного типа натяжения (в основном струнным цехом мастерских Большого театра), и бесчисленные попытки лютьеров менять мензуры этих инструментов (особенно оркестровых балалаек) во многом были вызваны стремлением изменить натяжение стандартных струн под конкретного музыканта.

Сегодня призывы к максимальной стандартизации домр и балалаек все чаще звучат на конкурсах народных мастеров-изготовителей инструментов. Причем речь идет не только о мензурах, а вообще обо всех физических параметрах инструментов. Очевидно, что при игре на конкурсных инструментах исполнитель-иллюстратор не может мгновенно адаптироваться к конструктивным особенностям десятка инструментов, от чего в его игре неизбежно проявляется напряженность, страдает техника и выразительность, от чего снижаются баллы, а, значит, неизбежно страдает объективность при оценке уровня работы изготовителя. Во избежание такой ситуации на мировых конкурсах смычковых инструментов давно введены жесткие требования к соблюдению физических стандартов, мензур в первую очередь.

Полную версию статьи читайте на сайте GMstrings.ru.

- Статья предоставлена фирмой «Господин музыкант».

- Слава Богу, что со стандартом камертонной частоты ЛЯ музыканты всем миром более или менее определились. Без этого путаница с подбором струн была бы просто немыслимой.